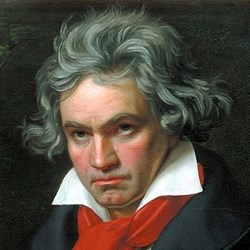

Esistono nella lettaratura pianistica delle “vette somme” che fanno tremare i polsi solo a sentirle nominare; un po’ quello che può essere, insomma, l’Everest per uno scalatore. Parlo, ad esempio, di clavicembalo ben temperato di Bach; o di sonata in si minore di Liszt. O di concerto “imperatore” di Beethoven. E parlo anche…delle ultime tre sonate di Beethoven, oggetto del CD di questa recensione. Per molti è un raggiungimento a cui si arriva solo a fine carriera; alcuni ardimentosi ci arrivano prima, ma a volte con esiti poco “maturi”. Posso invece ben dire che l’interprete di questo CD, Maria Perrotta, ci è giunta, come dire, presto e bene. La Perrotta ha in realtà alle spalle una carriera ormai pluri-decennale, costellata di soddisfazioni sia in campo concertistico o “concorsistico”, sia anche in campo didattico (a proposito: piccola tiratina d’orecchie alla Decca che non ha trovato modo o soldi o tempo per inserire tra le “liner notes” nel libretto accluso alla confezione anche una pur sintetica biografia della pianista; che, vi assicuro, merita); ma è abbastanza “nuova” all’esperienza discografica. Ha altresì già affrontato una “montagna”: nientepopodimenoche le Variazioni Goldberg; e con esiti eccellenti. E come se l’è cavata con Beethoven ? Direi benissimo. Soprattutto, come cercherò di spiegare, mostrando una “maturità” che ha dell’incredibile, vista la giovane età. Come si “misura” questa maturità ? Anzi, cosa è ? Un pianista-interprete deve avere varie qualità: tecnica impeccabile, e la Perrotta ce l’ha (si noti, ad esempio, come risolve, senza alcun intoppo o minimo errore, i passaggi più concitati del primo movimento della Sonata op. 111); un bel tocco e, conseguenza di esso, una varia e bella gamma di colori; per convincersi che la Perrotta non ne fa difetto, basti sentire, ad esempio, la caleidoscopica varietà che ci mostra nel primo movimento della op. 109. E così via…ma, attenzione, ho parlato di pianista-interprete. Quel che ho detto finora, fa di un pianista un ottimo pianista; la Perrotta mostra di essere qualcosa in più: un’ ottima interprete. Per arrivare a esserlo, bisogna avere una “visione”; più o meno personale/originale, ma bisogna averla, e portarla avanti con coerenza e in maniera riconoscibile distintamente durante l’arco di tutta la/e composizione/i. Qui si può facilmente sfociare nella ormai vecchia e irrisolta diatriba tra chi professa una aderenza estrema al testo come “stella polare” irrinunciabile, e chi invece predilige una “rilettura” personale. Non voglio schierarmi, ma devo dire che il confronto che ho fatto tra questo disco e dischi con stesse composizioni eseguite da Schnabel (che, si dice, è un cultore dell’aderenza al testo – registrazioni inizio anni 30, oggi su CD Naxos) e da Richter (uno che certamente non si faceva mancare niente in termini di “interpretazione” – registrazione Philips inizio anni 90, oggi su CD Decca) mi ha convinto che la Perrotta sta nel giusto mezzo; aggiungo che secondo me, lungo quel versante di questo “giusto mezzo” che sta dal lato del “personalismo”, segue un’ottica per certi versi più corretta di quella di Richter. Ascoltiamo quei passaggi di accordi poderosi del primo movimento della 109; troviamo in Richter degli “eccessi dinamici” non presenti in Perrotta. Richter in un certo senso “proietta” Beethoven in un’estetica che secondo me è più russa che “da Vienna di inizio ottocento”. L’interpretazione della Perrotta è invece più “romantica”; Richter nella op. 110 è certamente più personale, più particolare, ma è anche meno “romantico”: non mostra quei certi indugi,il respiro di certe frasi, quell’uso di un sottile rubato che in Perrotta davvero arrivano a incantare. Così, paradossalmente, Richter colloca il Beethoven di queste sonate un po’ nella piena “classicità”, e un po’ in un immaginario e utopico novecento russo. La Perrotta non è “impersonale”: fa una scelta, che a sua volta discende da una “visione”, quella visione interpretativa di cui parlavo prima: e consiste, a mio parere, nel collocare l’ultimo Beethoven già agli albori del romanticismo. E persegue costantemente questa visione, senza deviazioni, sbalzi o strappi. Nella seconda variazione dell’ultimo movimento della 109 mi sembra che la Perrotta introduca un “pizzico di alone” in più rispetto allo staccato anzi staccatissimo di Richter; ok, qui Richter è probabilmente più aderente al testo (lo deduco dall’ascolto dell’analogo passaggio in Schnabel), ma la Perrotta aggiunge alone in piena coerenza con la sua visione di un Beethoven proto-romantico. Il tema e la quarta variazione in Perrotta hanno una durata ben maggiore che in Richter: tempi più distesi per far “cantare” la melodia con più respiro, altro tipico “topos” romantico. Ancora, sulla stessa linea, mi sembra che la Perrotta “accentui” quello “sfasamento” tra mano destra e mano sinistra in alcuni passaggi del tema stesso. Altro esempio, il più eclatante:il secondo movimento della 110. Il tema iniziale in Richter viene così rallentato, così “stilizzato”, da diventare quasi un elegante minuetto, perdendo quasi del tutto quella “focosità latente” che invece la Perrotta ci mostra; dura circa 56 secondi piuttosto che 43!! nella parte centrale e nella riesposizione del tema vi sono addirittura più “rallentamenti” in Richter; è probabile che il pianista russo intenda qui “rileggere” questo secondo movimento alla luce del successivo, come se l’adagio che segue proiettasse all’indietro le sue dolcezze, i suoi languori, la sua estasi; è certamente una scelta interessante, certamente da grande interprete, ma in un certo senso troppo “ardua”, troppo personale. Anche la Perrotta sceglie di introdurre un qualche elemento di “raccordo”, ma molto più discreto, meno invasivo: prolunga molto di più l’alone sugli accordi finali: dieci lunghi secondi di “pedale” tenuto (in Richter mi pare ci si fermi a 4 secondi), che sublimemente inducono al raccoglimento per non passare in maniera troppo schockante dall’impeto del secondo movimento all’estatico adagio successivo. Volendo sintetizzare tutto ciò: Richter e Perrotta sono due pianisti che “interpretano”, ma mentre Richter, in un certo senso, mette se stesso nella musica, la Perrotta “pensa” il compositore in una certa ottica, e poi ci “spiega” quella ottica, che può essere opinabile quanto ci pare, ma comunque “è” Beethoven, e non “Perrotta”. E questo modo di “interpretare” non può che denotare maturità. Certo, non sto dicendo che l’interpretazione di Perrotta sia “migliore” di quella di Richter come di quella di Schnabel; stiamo parlando di due mostri sacri, probabilmente insuperabili. Richter nel secondo movimento della 111 ci incanta con una incredibile varietà di timbri e di colori; la fuga della 110 di Schnabel denota un virtuosismo inarrivabile tanto è vorticosa e vertiginosa (ma preferisco una fuga più “spirituale”, che comunica anche rilassatezza, senso mistico…come quello della Perrotta). Sto solo dicendo che la Perrotta non sfigura di fronte a questi mostri sacri e, anzi, a seconda dei gusti personali, può risultare altrettanto o maggiormente interessante e attraente per molti ascoltatori, soprattutto se disposti ad apprezzare non una sola “campana”.

Venditore:

-

Compositore:

-

Interpreti:

-

Supporto:CD Audio

-

Numero supporti:1

Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

Disco 1

Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da Feltrinelli, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.lafeltrinelli.it per eventuali novità e aggiornamenti.

Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.

Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it