Il Tribunale speciale del fascismo, fortemente voluto, oltre che dal duce, anche dall’Ovra, l’organizzazione volontaria per la repressione dell’antifascismo, entrò in funzione il primo di febbraio del 1927 e continuò a operare fino al 25 luglio del 1943. Superati, non senza patemi d’animo, gli effetti nefasti del delitto Matteotti, il regime vide la necessità di stroncare qualsiasi velleità di oppositori ormai clandestini per ottenere, se non il pieno consenso del popolo italiano, almeno la possibilità di dominare senza il benché minimo ostacolo e la nuova istituzione giuridica, alla cui guida erano chiamati fascisti di comprovata fede, andava bene allo scopo, contribuendo ad alimentare un’atmosfera di sospetti e di terrore tipica di tutti i totalitarismi ed indispensabile per potersi reggere. Nel solo primo decennio giudicò ben 10.693 imputati, assolvendone tuttavia 7.581 e irrogando pene, compresa quella di morte, per la differenza (76 furono le condanne a morte, di cui 58 eseguite). Non si creda tuttavia che questo tribunale avesse piena autonomia decisionale, perché in effetti in non pochi casi concertò con il duce condanne e relative pene. Restavano tuttavia in mano al collegio giudicante ampi poteri, quasi sempre sfruttati a vantaggio personale, il che accentua il senso di disgusto che prende il lettore nel leggere questo interessantissimo saggio di Mimmo Franzinelli. La circostanza che tuttavia più sgomenta è che, a liberazione avvenuta, con il decreto di amnistia di Palmiro Togliatti i componenti del Tribunale speciale non solo non ebbero a patire conseguenze penali, ma furono reintegrati nella magistratura ordinaria, mentre i loro condannati continuarono a essere trattati come sovversivi. Si spiega così l’immaturità di un popolo incapace di fare i conti con il proprio passato e così pronto a ricadere nei medesimi errori. Il saggio di Franzinelli è ben strutturato e aiuta non poco a comprendere come era questo tribunale e come ebbe a funzionare.

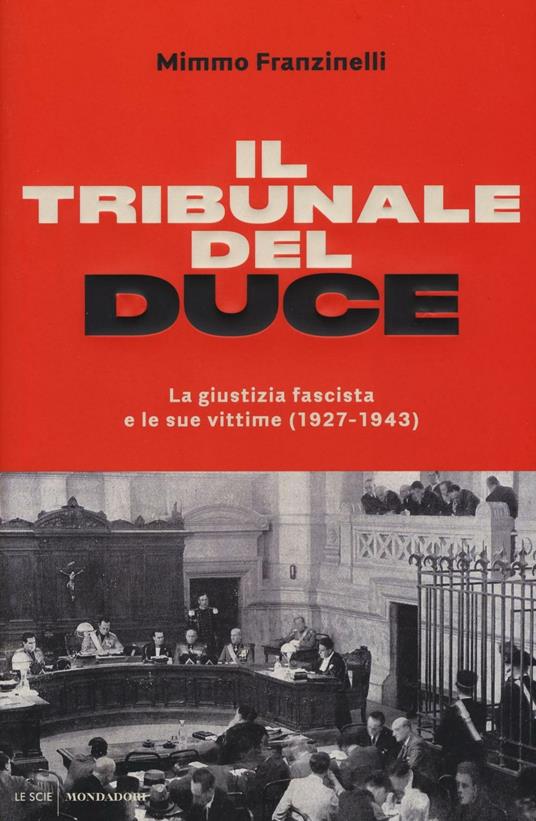

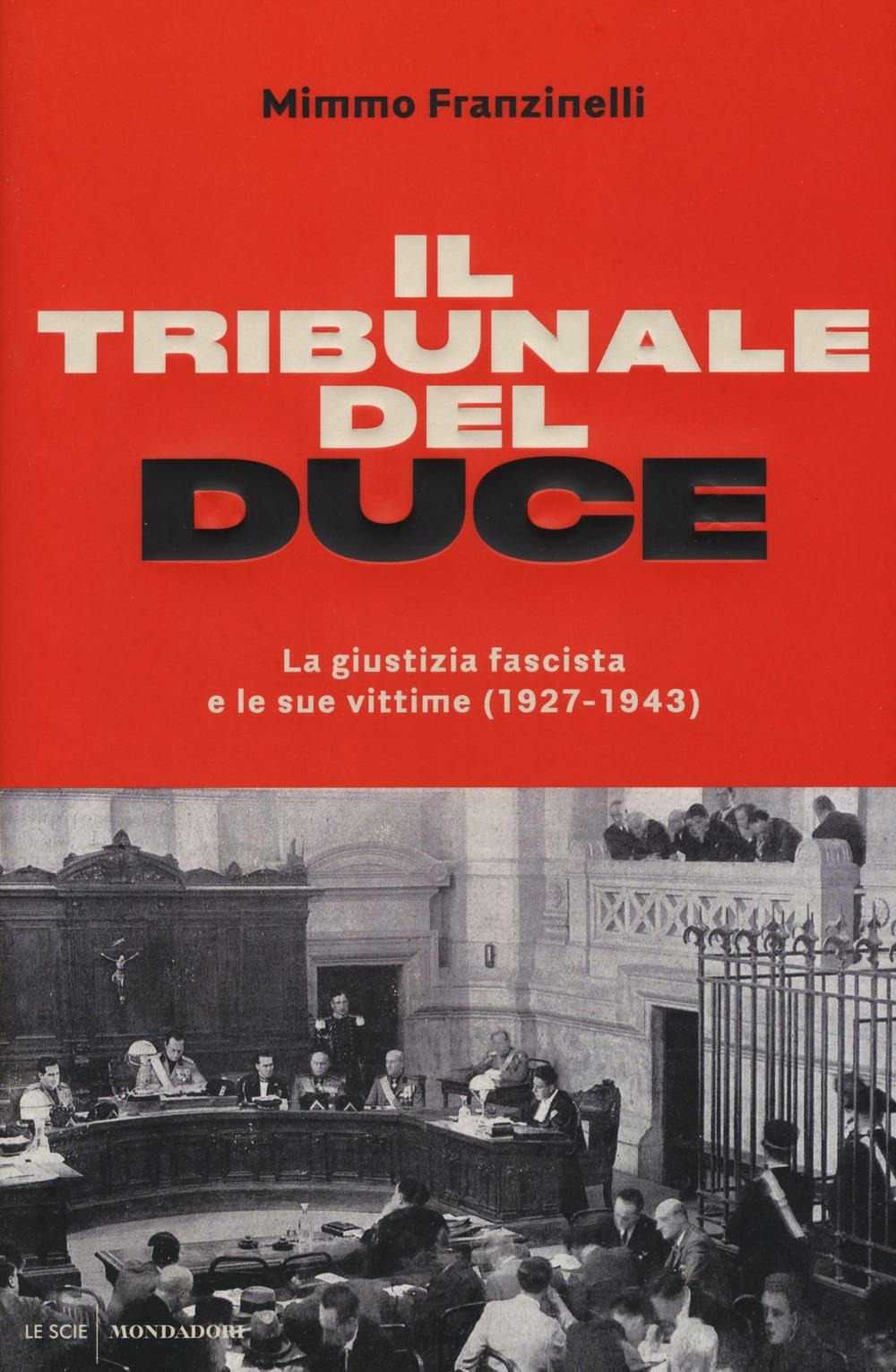

Il tribunale del Duce. La giustizia fascista e le sue vittime (1927-1943)

«Rammento le notti passate a Regina Coeli in attesa del processo. Tutte le sere prima di addormentarmi dicevo tra me: quando il presidente avrà terminato di leggere la sentenza e avrà pronunciato la condanna io devo gridare "Viva il socialismo e abbasso il fascismo".» - Sandro Pertini

Novant'anni fa, il 1° febbraio 1927, s'insediava a Roma, nell'Aula IV del Palazzo di Giustizia, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, un organo composto da magistrati e giudici in camicia nera reclutati tra gli squadristi. Mussolini, dopo il discorso del 3 gennaio 1925 e l'introduzione delle «leggi fascistissime» - che avevano soppresso la libertà di stampa, di associazione e il diritto allo sciopero -, mostrava il suo vero volto, quello di un dittatore disposto ormai a tutto. Per i nemici del regime, ma anche per i semplici cittadini che osavano criticarlo, non c'era più spazio per il dissenso. Anzi, non c'era più spazio per la libertà. Agli imputati, condotti di fronte alla corte e rinchiusi in un gabbione, non rimaneva che attendere il verdetto: d'altra parte, come potevano difendersi se l'istruttoria era segreta? Fino al luglio 1943 la magistratura, sottoposta agli ordini del duce, processerà migliaia di oppositori politici (tra loro, Antonio Gramsci, Umberto Terracini, Altiero Spinelli, Sandro Pertini, solo per citarne alcuni) e persone comuni, accusate di spionaggio, contrabbando valutario, mercato nero... Le condanne a morte, mediante fucilazione alla schiena, saranno un'ottantina. Eppure, la storia del Tribunale speciale dello Stato è rimasta sostanzialmente sconosciuta. Poco studiata. Persino l'imponente biografia mussoliniana di Renzo De Felice, punto di riferimento irrinunciabile per chiunque si occupi del Ventennio, gli dedica meno di due pagine. Il libro di Mimmo Franzinelli, basato su fonti d'archivio sinora inesplorate, riempie questo «vuoto», e lo fa documentando attività e funzioni del Tribunale, svelando l'intreccio tra persecutori e perseguitati, raccontando i segreti, assai poco commendevoli, della magistratura di regime: gli scandali su cui fu imposto il silenzio, le ruberie dei giudici, la corruzione degli avvocati, le sentenze palesemente truccate, la terribile situazione in cui vennero a trovarsi le donne, vittime di una giustizia ferocemente maschilista (il solo essere figlia, sorella o moglie di un sovversivo comportava l'arresto, senza riscontri oggettivi di reato). Ma Franzinelli dedica pagine efficaci, ricche di dettagli e informazioni, anche ad altri aspetti, non meno inquietanti, dell'intera vicenda, come il potenziamento del Tribunale speciale durante la seconda guerra mondiale e, soprattutto, il colpo di spugna che dopo il 1945 «perdonerà» quasi tutti i responsabili. In nome della continuità dello Stato, si doveva archiviare (e dimenticare) un passato troppo scomodo.

-

Autore:

-

Editore:

-

Collana:

-

Anno edizione:2017

Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

-

Renzo 04 settembre 2023Come stroncare il dissenso

Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da Feltrinelli, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.lafeltrinelli.it per eventuali novità e aggiornamenti.

Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.

Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it